Warum Nuklearmedizin?

Vielfach wird die nuklearmedizinische Diagnostik als molekulare, metabolische oder funktionelle Bildgebung bezeichnet. Dies beruht auf der biologischen Verteilung der eingesetzten Radiopharmaka im menschlichen Körper. Diese hängt nämlich im Wesentlichen von molekularen Faktoren auf oder in den Zellen ab, z.B. von der Existenz bzw. Aktivität von zellulären Stoffwechselprozessen oder von der Anwesenheit bzw. Dichte von Rezeptoren auf der Zelloberfläche. Das resultierende nuklearmedizinische Bild entspricht daher nicht einer morphologischen Darstellung des Körperinneren (wie z.B. in der CT-Diagnostik), sondern eher einer Karte der zellulären Aktivität oder Funktion.

Da sich im Krankheitsverlauf die zelluläre Aktivität vielfach früher ändert als z.B. die Organgrösse oder –kontur, zeichnet sich die nuklearmedizinische Bildgebung durch eine hohe Sensitivität aus und kann Erkrankungen bzw. deren Änderung frühzeitig darstellen. So kann beispielsweise die Effektivität einer Chemotherapie im Rahmen einer Tumor-Erkrankung frühzeitig abgeschätzt werden und einer erkrankten Person evtl. unnötige Therapiezyklen erspart werden.

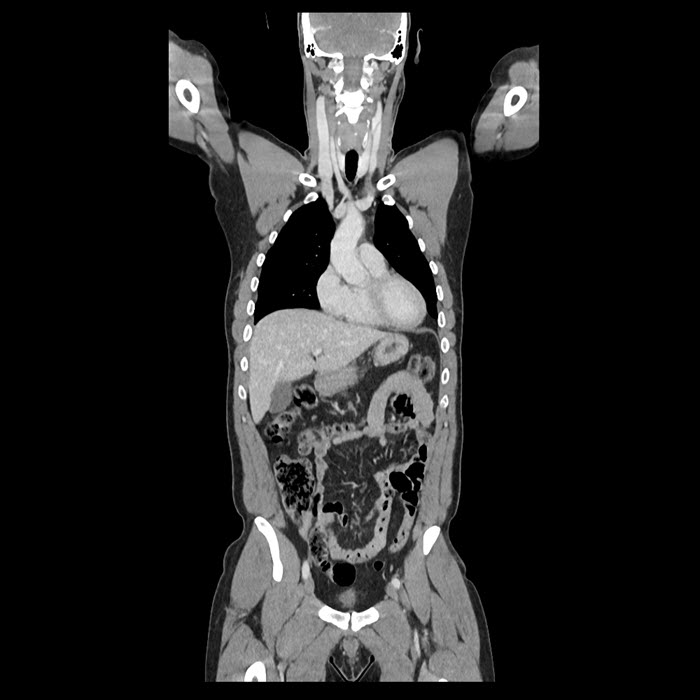

Darstellung des zellulären Glukosestoffwechsels im Körper mittels FDG-PET/CT

Am Beispiel der FDG-PET/CT ist dieses Prinzip nachzuvollziehen. Das hierbei verwendete Radiopharmakon ist ein einfaches Zucker-/Glukosemolekül, an dem eine sog. OH-Gruppe gegen ein radioaktives Nuklid (F-18) ausgetauscht wurde (FDG = F-18-Fluordeoxyglucose). Biologisch – im Körper der zu untersuchenden Person – verhält sich dieses nahezu identisch zu natürlichem Zucker, mit dem einen entscheidenden Unterschied, dass es in den Zellen gespeichert wird. Mit einem PET/CT-Scanner lässt sich die Verteilung des Radiopharmakons im Körper untersuchen und als 3D-Bild darstellen.

Je dunkler die Bildbereiche dargestellt sind, desto höher ist in dieser Region die Anreicherung des Radiopharmakons oder anders ausgedrückt die Zucker-Stoffwechselaktivität der Zellen

- dunkel: Gehirn, Augenmuskulatur, Herzmuskel

- grau: Leber, Milz, Darm und Knochenmark

- über die Nieren und die Harnwege wird das Radiopharmakon ausgeschieden.

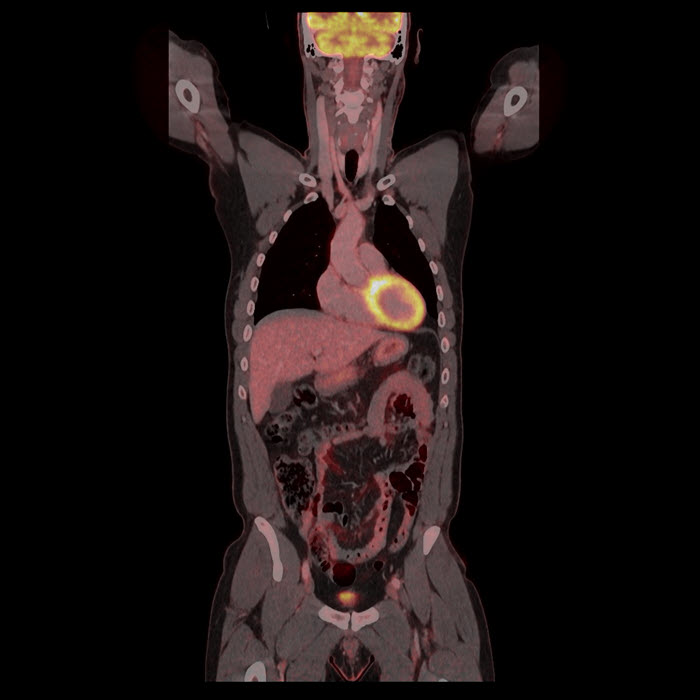

Kombination von metabolischer und anatomischer Bildgebung = hybrid

Um zusätzlich morphologische und anatomische Gesichtspunkte in die Beurteilung einbeziehen zu können, wird heutzutage in der Regel die nuklearmedizinische Untersuchung mit einer radiologischen CT-Untersuchung gekoppelt werden (sog. Hybrid-Bildgebung: SPECT/CT oder PET/CT). Damit stehen dem Befunder eine Vielzahl von diagnostischen Kriterien zur Verfügung: metabolische, morphologische und zeitliche (im Rahmen von Verlaufskontrollen). Eine entsprechende fachliche Expertise auf dem Gebiet der Nuklearmedizin und Radiologie ist dabei von grosser Bedeutung.

Beispiel einer Fusion von Stoffwechsel- und anatomischen Informationen: CT versus PET/CT

Viele weitere diagnostische Vorteile der nuklearmedizinischen Bildgebung

Ein weiterer Vorteil gegenüber der radiologischen Diagnostik ist in der Untersuchungsdynamik begründet. Im Gegensatz zur CT-Diagnostik wird primär nicht eine extrakorporale Röntgenquelle benötigt, um die Untersuchung durchzuführen. Dies würde die Möglichkeiten für repetetive oder dynamische Aufnahmen aus Strahlenschutzgründen reduzieren. Dagegen stellt bei der nuklearmedizinischen Diagnostik der Radiotracer selbst die Strahlenquelle dar, so dass mit einer Applikation durch wiederholende Aufnahmen verschiedene Stadien der Tracerverteilung bildgebend erfasst und in die Beurteilung einbezogen werden können. Dies wird beispielsweise bei dynamischen Untersuchungen zur Organ- oder Ausscheidungsfunktion aber auch zur Tumordifferenzierung genutzt.

Zudem können die Radiopharmaka auch bei eingeschränkter Nierenfunktion eingesetzt werden. Die molekulare Dosierung ist so niedrig, dass keine Veränderungen von Zellfunktionen zu erwarten sind. Die Radioaktivität unterliegt dem natürlich physikalen Zerfall und klingt in der Regel innerhalb von Stunden ab.